Lea Seydoux : passages TV et dernières sorties DVD/Blu-ray

Roubaix, une lumière

Télévision : 23 octobre à 13:35-15:50 sur Arte

film

Lucette, une vieille dame de 83 ans, est tuée chez elle la nuit de Noël, dans un quartier morne de Roubaix. Les meurtriers sont repartis avec un butin dérisoire, une télé, quelques produits d'entretien et une boîte de nourriture pour chiens. Marie et Claude, deux voisines de la défunte, toxicomanes, alcooliques et amoureuses sont interrogées par Daoud, un flic au flair implacable, un homme doux et très humain, et Louis, une jeune recrue idéaliste. Pour les amener à reconnaître leur faute, Daoud va les interroger, sans jugement et en tentant de comprendre d'où vient toute cette souffrance et cette colère...

Année : 2019

De : Arnaud Desplechin

Avec : Antoine Reinartz, Betty Cartoux, Chloé Simoneau, Christophe Filbien, Christophe Hennart, Jérémy Brunet, Léa Seydoux, Philippe Duquesne, Roschdy Zem, Sara Forestier, Stéphane Duquenoy, Sébastien Delbaere

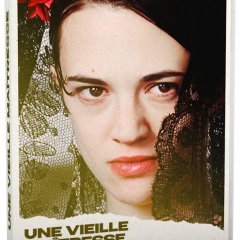

Une vieille maîtresse - Blu-ray

DVD/Blu-ray : 1er octobre

Editeur : Le Chat qui Fume

Année : 2006

De : Catherine Breillat

Avec : Asia Argento, Fu&039 ad Ait Aattou, Roxane Mesquida, Claude Sarraute, Yolande Moreau, Michael Lonsdale, Anne Parillaud, Amira Casar, Caroline Ducey, Lio, Isabelle Renauld, Léa Seydoux